Геологическая деятельность ветра, процессы разрушения - геологическая работа ветра

Геологическая деятельность ветра проявляется во всех климатических зонах, но особенно большую работу ветер производит там, где для этого имеются благоприятные условия: 1) аридный климат (испаряемость превышает количество осадков в 6- 10 раз); 2) бедность растительного покрова, скрепляющего своими корнями почву; 3) интенсивное проявление физического выветривания, дающего богатый материал для выдувания; 4) наличие постоянных ветров и условий для развития их колоссальных скоростей.

Перечисленные особенности характерны для пустынь и отчасти для полупустынь, занимающих до 20% поверхности материков, Пустыни развиты в пределах всех материков независимо от высоты местности.

В гумидных климатических зонах поверхность земли одета растительным покровом, предохраняющим почву от интенсивного-физического выветривания и от развевающего действия ветра. Поэтому работа ветра здесь проявляется избирательно (на песчаных побережьях морей, озер и рек при отсутствии или разреженности растительного покрова).

Геологическая деятельность ветра на континентах выражается в разрушении горных пород, переносе (транспорте) и отложении (аккумуляции) продуктов разрушения. Все стороны деятельности ветра в природных условиях представляют собой единый процесс, но в одних местах преобладают одни виды деятельности, в других - иные. Разрушительная деятельность ветра преобладает в тех районах пустынь, откуда дуют господствующие ветры, а аккумуляция - по окраинам пустынь, где ветер утихает.

Отложения, формы рельефа, образованные ветром, и вообще всю деятельность ветра называют эоловой (эол - бог ветров в древнегреческой мифологии).

Разрушительная деятельность ветра проявляется в выдувании частиц пород (дефляция) и в механической обработке поверхностей пород (корразия). Корразия и дефляция сопутствуют друг другу. Наиболее интенсивна разрушительная работа ветров там, где они движутся с большой скоростью. Поступательная скорость ветра определяет и его живую силу. Ветер, имеющий скорость всего в несколько десятков сантиметров в секунду, способен поднимать и уносить тонкую пыль. При скорости ветра 10 м/сек им переносятся частицы диаметром до 1 мм, при скорости 20 м/сек - диаметром 4-5 мм, а перебрасываются обломки пород до 2-3 см. Ураганы обладают огромной переносящей силой. Воздушные потоки, движущиеся с Тихого океана на восток, устремляются в понижения Анд и в коридорах (шириной 50- 100 км), увеличивая скорость до 40-45 м/сек, несутся к Атлантическому океану, сметая все на своем пути. В отдельные периоды скорость ветра здесь достигает 70 м/сек.

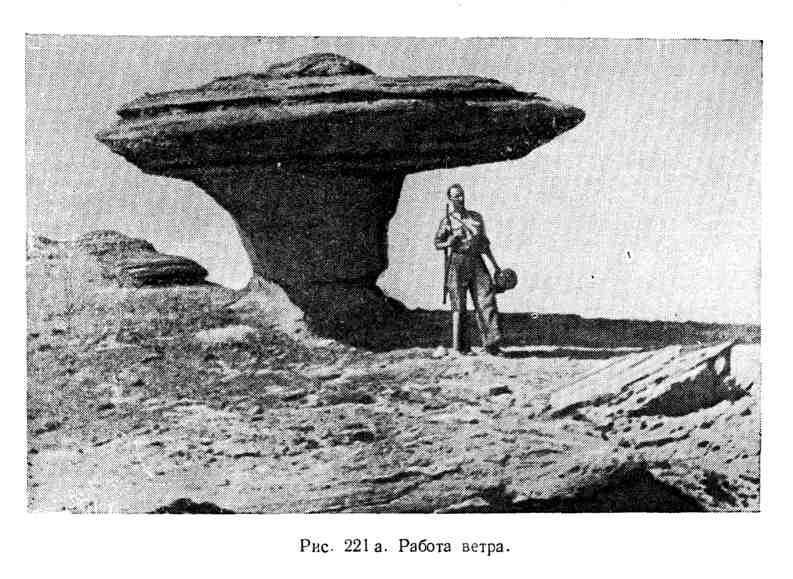

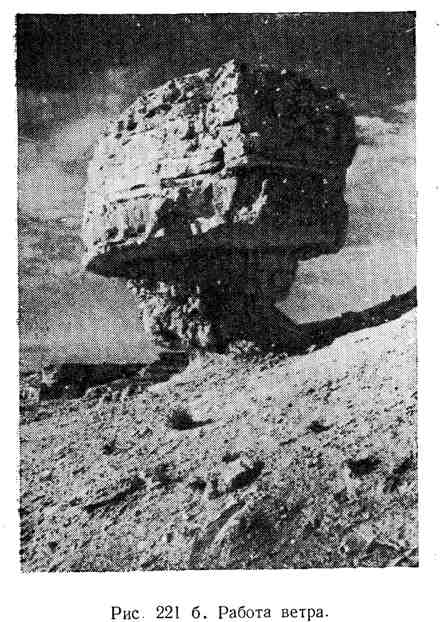

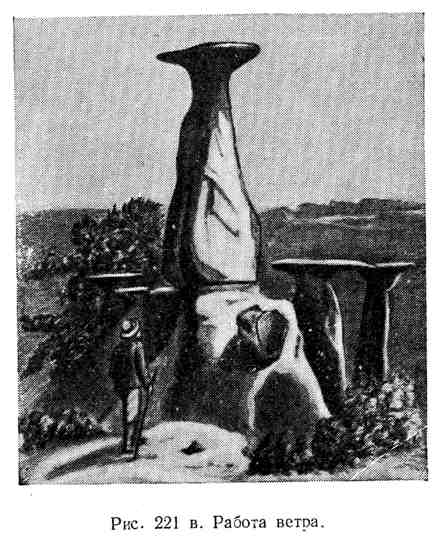

Ветер сметает все не только с горизонтальных поверхностей, но и проникает во все углубления, во все трещины, разбивающие горные породы, и выдувает из них все продукты выветривания. Вследствие этого трещины в пустынях зияющие, это облегчает дальнейшее течение процессов выветривания и процессов последующего выдувания новых порций образовавшегося обломочного материала. Совместное и взаимосвязанное действие выветривания, корразии и дефляции приводит к образованию характерных для эоловой деятельности причудливых форм скал, изолированных друг от друга. При выдувании горизонтальных трещин образуются ниши , а если выдувание идет из-под скал, разбитых на отдельные глыбы, то могут образоваться глыбы на “ножках” или даже качающиеся камни (центр тяжести таких глыб оказывается на одной линии с точкой опоры).

Подхваченные ветром частицы переносятся им в зависимости от его силы и размера частиц на различные расстояния. Так как токи воздуха движутся не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном, то и частицы поднимаются на большую или меньшую высоту. Пылеватые частицы поднимаются нередко на многие сотни метров, а иногда даже на несколько километров. Наибольшая концентрация гонимого ветром песка в приземной части воздушного потока (до 1,5-2,0 м), где сосредоточивается и наибольшая корразионная работа ветра.

Частицы, переносимые ветром, ударяясь о поверхность встречающихся им на пути препятствий (скал, камней, сооружений), оставляют на ней разнообразные формы корразии - луночки, борозды, штрихи, шлифуют поверхность. Интенсивность корразии зависит от твёрдости горных пород, их структуры, текстуры, трещиноватости, слоистости и т. п. Мягкие породы быстро разрушаются. Твердые - медленнее. Основная масса обломков, переносимых ветром, держится, как уже было сказано, на высоте 1,5-2,0 м над поверхностью Земли, поэтому больше всего подвергаются корразии основания препятствий. В связи с этим отдельно стоящие скалы пустынь, сложенные горизонтально лежащими пластами горных пород, имеют форму грибов, столов (широко развиты на Мангышлаке и Устюрте), а сложенные круто падающими пластами - игл,.столбов, обелисков и. др. Обелиски, столбы известны в ряде предгорных районов Средней Азии, а также в Приаралье. Одиноко стоящие скалы пустынь называют останцами, или свидетелями, они указывают на былой рельеф.

Корразия проявляется не только на стенках скал. .На горизонтальных поверхностях она полирует твердые породы образует углубления в легкоразрушаемых породах (например, в глине) в виде длинных желобов (глубиной до 1-2 м и более), разделенных довольно неправильными по форме, но более или менее параллельными между собою гребнями. Такие бороздообразные формы называются ярдангами. Дно желобов часто засыпано песком.

В процессе разрушительной деятельности ветра образуются громадные ветровые долины - вади, широко распространенные в пустынях на платообразных (например, Южное плато Галала в Африке) и столовых возвышенностях (Восточная Монголия, на Большом Балхане в Средней Азии). Возвышенности круто поднимаются на несколько сот метров над окружающей равниной. Склоны их изрезаны узкими ущельями с отвесными неровными, бортами. Начало им дали стекающие с возвышенностей воды ливней. Ветер, врываясь в промоины, отрывает с их стен и дна частицу за частицей и уносит за пределы возвышенности. Одновременно на всей поверхности промоин идут процессы выветривания, продукты которых также уносятся ветром. Промоина постепенно увеличивается и превращается в глубокую и широкую ветровую долину (вади). Ветровые долины резко отличаются от речных. Последние имеют в общем уклон вниз по течению и постепенно в этом же направлении расширяются. Вади то сужается до узкой щели, то расширяется, образуя широкую долину. Дно вади неровное, не имеет общего уклона. Нередко в верхней или средней части оно имеет меньшие высотные отметки, чем в низовье. Борта вади крутые или ступенчатые, усложненные различными причудливыми эоловыми формами: столбами, карнизами, нишами. Останцы самых разнообразных форм располагаются и по дну вади. У главной вади имеются самых причудливых очертаний боковые вади, подходящие к главной под различными углами. Отдельные вади в первоначальной стадии их развития удалены друг от друга, но в процессе роста разделяющие их пространства постепенно уменьшаются, а высота их понижается. Если отдельные вади сливаются своими вершинами, горная страна распадается на отдельные возвышенности. Последние со временем превращаются в тонкие отвесные стенки, в которых ветер проделывает бреши, постепенно увеличивающиеся в размерах. От стен остаются отдельные столбы - останцы. Останцы имеются по периферии развеваемых возвышенностей, причем, чем ближе к возвышенности, тем останцев больше и высота их ближе к высоте возвышенности. При удалении от возвышенности останцы встречаются все реже и высота их становится меньше. Останцы постепенно сравниваются, а от возвышенности отделяется все новый и новый пояс останцев, пока вся возвышенность не будет полностью развеяна ветром, и на месте прежней горной возвышенности образуется слабоволнистая поверхность, усеянная крупными обломками, уцелевшими еще от разрушения. Так возникает тип наиболее безжизненной пустыни - каменистой, называемой также гаммадой.

Развеваемый участок может постепенно превратиться в бессточную котловину, или ванну. Таких ванн много в Центральной Азии. Дно отдельных ванн углублено до 70 м (в оазисах Ливийской пустыни), много ванн в Сахаре и в пустынях Австралии, небольшие по размерам ванны есть на Красноводском плато в СССР.

Наблюдающиеся нередко в пустынях вихри (столбообразное вращение воздуха) приводят во вращательные движения песок. В результате возникают вертикальные конические и цилиндрические углубления, называемые эоловыми котлами.

Действие корразии в пустынях наблюдается на глыбах, которые в результате обтачивания песчинками принимают характерную форму трехгранников и многогранников.

Если движущийся песок встречает на своем пути какую-либо вертикальную поверхность, сложенную неоднородной по прочности равномернозернистой горной породой (известняк, гранит), то под действием постоянно бамбардирующих эту поверхность песчинок на ней вытачиваются сначала ничтожнейших размеров мелкие луночки. Луночки углубляются как за счет прямых ударов песчинок, так и в результате их вращения в лунках. Ширина и глубина их увеличиваются до нескольких десятков сантиметров, и вся поверхность скалы становится ячеистой. Постепенно разрастаясь, ячейки в конце концов сливаются, образуя углубление, которое может развиться до размеров ниш, пещер. На месте ниш в узких грядах или в одиноко стоящих скалах могут впоследствии образоваться окна. Если в толще горных пород меньшей прочностью обладает один слой, то он подвергается максимальному эоловому разрушению и в нем могут сформироваться пещеры. Подобные пещеры наблюдаются на Кавказе, в Крыму, Средней Азии.

В областях с умеренным климатом, где почти вся поверхность земли покрыта растительностью, условия для выдувания менее благоприятны. Однако в степных областях процесс выдувания все же играет значительную роль. Например, в южных районах европейской части РФ наблюдались пылевые (“черные”) бури имевшие место после длительного периода засухи. Они нередко сносили с полей слой почвы мощностью в 10-15 см и более Проведенные здесь мелиоративные работы преобразили природу этих мест; сносы почвы значительно ослаблены, хотя и теперь еще в некоторых степных районах Казахстана, Западной и Восточной Сибири пылевые бури иногда выдувают плодородный слой почв, повреждают посевы. Пылевые бури на не покрытых растительностью площадях свирепствуют в Южной Монголии, в Северном Китае, Центральной Австралии Африке и др.

Переносящая деятельность ветра. Мелко- и среднеобломочный материал, образующийся в областях дефляции в процессе выветривания, разрушительной деятельности ветра и в результате деятельности других факторов, переносится ветром на те или иные расстояния, зависящие как от размера переносимого материала, так и от силы ветра. Ветер переносит увлекаемые им частицы во взвешенном состоянии и перекатыванием - волоком и скачками.

Перенос ветром песка и пыли во взвешенном состоянии нагляднее всего проявляется во время вихрей или смерчей, часто возникающих летом в пустынях к полудню, когда разогретый воздух, винтообразно устремляясь вверх, захватывает с собой множество пылинок. Но значительно больше пыли поднимается с поверхности пустынь и полупустынь горизонтально движущимися ветрами, в особенности во время бурь и ураганов. Ураганные ветры в Сахаре (самумы) уносят массу пыли на расстояния 2000-2500 км и откладывают ее над Атлантическим океаном, а иногда даже доносят до Русской равнины, Польши, ГДР, ФРГ, Дании, где она выпадает нередко с дождем или снегом. Из Центральной Азии ветер переносит пыль иногда за пределы Китая, в Желтое и Восточно-Китайское моря. Из Австралийских пустынь пыль переносится на расстояние свыше 2500 км, т. е. до Новой Зеландии и Малайского архипелага. Ураганные ветры в юго-восточной части Каракумов, дующие со стороны Афганистана и потому названные “афганцем”, поднимают в воздух громадное количество песка и пыли и переносят их по долине Аму-Дарьи в Каракумы, где закрывают Солнце на 2-3 и более дней, день превращается в ночь с красноватым светом. Подобные описанным пылевые бури наблюдаются в пустынях всех континентов и всюду им дали свои названия (в Пампасах - пампер, в Аравии - хамсин, в Судане - герматанг и т. п.).

Не только ураганы и бури, но и умеренные ветры пустынь способны поднимать и переносить на некоторые расстояния пылинки, очищая от них пустыни.

Мелкий песок, подобно пыли, переносится по воздуху, но расстояния его переноса значительно меньшие и выражаются десятками и реже сотнями метров. Пески грубо- и крупнозернистые могут переноситься только при скоростях ветра свыше 20 м/сек. При скорости 15-16 м/сек пески и дресва, не отрываясь от поверхности, перекатываются по ней на небольшие расстояния. Они то волочатся по поверхности массами в виде языков, то поднимаются над землей. Скорость перемещения песка в массе значительно меньше, чем отдельных песчинок. Песчаные скопления перемещаются со скоростью единиц метров в год. Так, пески Баната в Венгрии передвигаются со скоростью 2,2 м/год; в Дании песчаные скопления (в виде дюн) перемещаются со скоростью 4 м/год. Имеются случаи и более быстрого перемещения масс песка.

Песок и более крупные обломки породы при перемещении, ударяясь друг о друга, подвергаются обтачиванию (шлифовке); все острые углы обломков сглаживаются.

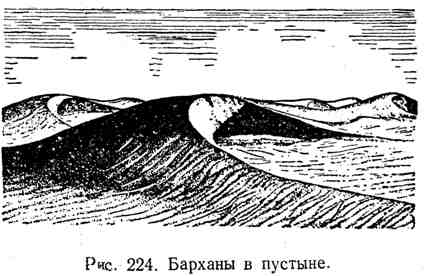

АККУМУЛЯТИВНЫЕ ФОРМЫ. Материал, выносимый ветром из области выдувания, переносится на некоторое расстояние (зависящее от крупности материала, силы вертикального и горизонтального ветра), а затем откладывается. Образуются своеобразные континентальные отложения и эоловые формы рельефа. Наиболее хорошо они изучены в пределах песчаных пустынь и по их окраинам. Формы рельефа определяются местными условиями: первоначальным рельефом, количеством песчаного материала, режимом и силой ветров, наличием горных преград на пути ветра. Если в пустыне песка мало, а ветры имеют переменное направление, образуются кучевые пески. Это изолированные бугры неправильной формы, накапливающиеся у какого-либо препятствия (у куста, камня) и достигающие высоты 1-5 м. Иногда при малом количестве песка на равнинной пустынной поверхности, лишенной растительности, формируются правильной серпообразной (в плане) формы бугры. С наветренной (выпуклой) стороны масса навеваемого песка имеет пологую (5-12°), падающую навстречу ветру поверхность, подветренная сторона круто спускается (33-35°). Края такого бугра заносятся ветром вперед, образуя с подветренной стороны “рога”. Подобные бугры называются барханами (тюркское название).

Барханы, стоящие обособленно, отличаются чаще правильностью формы. Там, где песка много, на песчаной основе рядом развивается несколько барханов, их краевые части сливаются, и правильность очертаний теряется. Слившиеся барханы образуют барханные цепи , называемые также поперечно-грядовыми песками; они возникают в пустынях, где на пути движения ветров имеются горы. Влияние гор сказывается на расстоянии в60-100 км. Там, где ветры дуют попеременно в различных направлениях, барханы и цепи перестраиваются, их крутые откосы постепенно перемещаются в подветренную сторону. Если преобладают ветры одних направлений, то полной перестройки барханных цепей не происходит, при этом образуются, по выражению Б. А. Федоровича- крупнейшего исследователя наших пустынь, граблевидные поперечные гряды.

Высота отдельных барханов над окружающей их поверхностью достигает нередко 20-30 м, а в барханных цепях - даже 50-70 м. Расстояние между гребнями барханных цепей 2,5-3,5 км, длина цепи от нескольких сотен метров до нескольких десятков километров. Промежутки между отдельными грядами заняты равнинными понижениями, сложенными с поверхности глинами. Это такыры. Поверхность их при высыхании глины растрескивается на полигональные плиты. Площадь такыров достигает иногда нескольких квадратных километров. Образуются они в результате накопления мелкоземистого материала в межгрядовых понижениях Наиболее крупные такыры издавна использовались для сбора атмосферных осадков обиравшаяся в пониженной части такыра пресная вода отводилась канавками к краевой части такыра, где устраивались колодцы; в песке вода эта образует линзы над соленой водой и хранится в течение многих месяцев. Иногда для хранения пресной воды в наиболее пониженных участках такыра строились каменные сводчатые шатры - сардобы. Вместе с водой в такырные понижения приносятся и соли, которые постепенно заселяют такыр. Образуется солончаковая пустыня.

Кроме барханных цепей, вытянутых перпендикулярно движению ветра, в пустынях, в которых на пути преобладающих ветров кет горных преград, формируются в связи с винтовыми движениями воздуха продольные барханные гряды, а также длинные с перемычками валы, вытянутые по направлению ветра. Они создают грядово-ячеистую форму рельефа. Если ветры дуют в разных направлениях с одинаковой силой, то образуются неподвижные кольцевые валы вокруг котловин выдувания (сотовый рельеф). Последние приурочены к участкам восходящих токов воздуха. В местах пересечения ветров под прямым углом образуются пирамидальные дюны: высота их достигает 200 м.

Барханные цепи также (как и барханы) могут передвигаться. При одинаковой силе сезонных ветров противоположных направлений барханные цепи только перестраиваются. Если же ветры одного направления сильнее других, то барханные цепи перемещаются. Отдельные барханы, особенно небольших размеров, перемещаются довольно быстро по направлению господствующих ветров; небольшие барханы за год могут переместиться на 30-40 м. Грядовые пески перемещаются значительно медленнее. Перемещающиеся пески нередко наносят большой ущерб, поэтому ведется энергичная и плановая борьба с ними. В Каракумах, Кызылкуме и Муюнкумах тысячи гектар засеяны саксаулом. В песках Большие Барсуки посажены сосна, бородавчатая береза, черная ольха.

Перевеваемые массы песка на морских побережьях и в долинах рек также образуют более или менее правильные бугры и валы. На берегах морей господствуют ветры, дующие с моря на сушу. Например, на побережье Балтийского моря, где преобладают западные ветры и имеются хорошие песчаные пляжи, процесс навевания песков по направлению к востоку выражен довольно четко. Движущийся песок, задерживаясь редкой растительностью, образует сначала небольшой бугор, который затем растет в высоту и в длину. Когда в центральной части кусты растений полностью засыпаются, бугор начинает расти в высоту быстрее, так как песчинки в центральной части поднимаются на бугор легче, чем в его краевых частях, где их движение задерживается растительностью. Вследствие этого бугор принимает овальную форму. Такого рода песчаные скопления называются дюнами. Отдельные дюны, сливаясь между собой, образуют дюнные валы, достигающие 10-15, а иногда и 150-200 м высоты и имеющие у основания ширину до 1 км. Они обычно тянутся несколькими рядами параллельно берегу, а иногда приобретают параболическую форму, так как центральная часть вала перемещается быстрее. При быстром продвижении центральной части. дюна может разделиться на две, протягивающихся продольно ветру. При перемещении дюны засыпают освоенные земли и селения. Чтобы остановить движение дюн, на наветренном склоне высевают растения с сильно развитой в горизонтальном направлении корневой системой (песчаный овес, сосна и т. п.). После закрепления песков на них возникает почвенный покров с растительностью.

Склоны дюн, так же как и у барханов, асимметричны: наветренный (вогнутый) -более пологий (5-12°), подветренный - более крутой (30-33°). Средняя часть дюны не образует утолщения, как это мы наблюдаем у барханов. На поверхности дюн, в особенности на наветренном их склоне, часто наблюдается рябь (рябь наблюдается и на барханах). Она образуется за счет завихрений ветра. Дюны и дюнные валы встречаются в РФ также на побережье Северного Ледовитого океана и по долинам рек.

Эоловые отложения, слагающие описанные выше формы рельефа в пустынях, в долинах рек и на берегах морей и океанов, отличаются от других континентальных отложений рядом признаков и прежде всего перекрещивающейся то пологой, то крутой слоистостью. Последняя свидетельствует о многократной перестройке форм при изменении ветрового режима.

Особенностью эоловых отложений является также относительно тонкая зернистость песка (диаметр частиц от 0,05 до 0,25 мм). По составу в барханах преобладают кварцевые пески, иногда с примесью зерен роговой обманки, пироксена, граната, слюды и полевого шпата. Кроме того, в барханных песках имеется некоторое количество глинистых частиц (5-12%). В дюнных песках преобладают кварцевые зерна, составляющие до 98% всего состава.

Пыль поднимается ветром на большую высоту и уносится из внутренних частей пустынь к ее окраинам в прилегающие степи и предгорья, где ветры, дующие из пустынь, встречаются с ветрами других направлений и, окончательно ослабевая, осаждают ее. Трава предохраняет осевшие пылинки от развевания, а влажный воздух и выпадающая роса способствуют закреплению пыли и ее уплотнению. Постепенно слой пыли утолщается, засыпанные части растений и их корни сгнивают, а на месте их в отложенной пыли остаются пустоты - поры. За год в степных и предгорных областях, прилегающих к пустыне, накапливается слой в 1-2 мм. Повторяясь из года в год в течение многих тысячелетий, процесс отложения пылеватых частиц приводит к накоплению мощных толщ. Такие крупные исследователи, как В. А. Обручев, А. С. Кесь, Б. А. Федорович и ряд других, придают этому способу накопления пыли очень важное значение в образовании поверхностных покровов в предгорных областях и объясняют таким образом образование “лёссов эолового происхождения”. Лёсс состоит из частиц диаметром 0,01-0,05 мм. Эоловый лёсс имеет желтовато-сероватый или палевый цвет, легко режется ножом по всем направлениям, раздавливается и растирается пальцами и вместе с тем настолько вязок, что образует в оврагах и по долинам рек отвесные обрывы в 10-20 м высоты. Лёсс содержит много пустот, особенно вертикальных. В сухом состоянии лёсс прочен и выдерживает без изменения большие нагрузки (тяжелые сооружения). При намокании лёсс быстро теряет связь между составляющими его частицами и уплотняется, вызывая на поверхности земли трещины и просадки. Уменьшение мощности лёссовой толщи при намокании может достигать 10%. Это приводит к разрушению возведенных на нем сооружений. Появление вокруг каналов просадочных террас вызывает быструю утечку воды в сторону и порчу больших площадей земель. Эоловый лёсс не слоист. Главными составными частями лёсса являются кварцевые частицы (от 27 до 90%), глинистые частицы (от 4 до 20%). карбонат кальция (от 6 до 7%). Кроме того, в состав лёсса могут входить и некоторые другие растворимые в воде соли и органические вещества.

На лёссах благодаря его составу и пористости формируются весьма плодородные почвы. Площадь, занимаемая лёссовыми отложениями, по подсчетам Тилло, равна 4% (из них 3% падает на Азию).

Классической страной лёсса является Китай, где он занимает громадные площади и отлагается на различных гипсометрических поверхностях. Мощность его нередко достигает 170 м. “Фабрикой” пыли для Северо-Китайских лёссов является Центральная Азия с ее пустынями (Гоби, Хамийская, Джунгарская). Окраины пустынь СНГ также богаты лёссовыми отложениями. Мощность лёссовых накоплений достигает здесь 100 м и более. .Мощные (до 10-50 м) лёссовые отложения имеются на юге Русской равнины - на Украине, южнее границы максимального оледенения Русской платформы. Ряд исследователей (А. Д. Архангельский, В. А. Обручев, П. А. Тутковский и др.) считает украинский лёсс эолового происхождения. По их мнению, во время материкового оледенения над поверхностью мощных льдов образовывался холодный воздух и возникал ледниковый.антициклон. Разница в атмосферном давлении на леднике и за его границей вызывала сильное движение воздуха, спускавшегося с ледника. Спускаясь, воздух нагревался (на каждые 100 м на 1°С) и подходил к подножью ледника теплым и сухим (фен). Фены развевали ледниковые и водноледниковые отложения. Ветер уносил тонкие пылеватые частицы на далекие расстояния от края ледника и отлагал их в степных районах юга Русской равнины.

Типы пустынь. Исключительно благоприятные условия для эоловой деятельности, как уже говорилось, имеются в пустынях, возникновение которых в свою очередь тесно связано с деятельностью ветра (взаимная связь и взаимная обусловленность). В зависимости от стадии развития пустынь находится крупность поверхностных обломочных горных пород, слагающих поверхность пустынь. Пустыни подразделяются на каменистые, песчаные и глинистые (среди глинистых выделяют еще глинисто-солончаковые). Первые представляют собой области выдувания разрушающихся кристаллических и крепко сцементированных горных пород, вторые характеризуются бугристо-волнистой поверхностью, третьим свойствен плоский (равнинный) характер.

Каменистые пустыни часто сложены обломками кварцитов, гальками разрушенных конгломератов. Примером пустынь этого типа в СССР являются Бет-Пак-Дала, Устюрт; в Австралии - Виктория, в Африке - Калахари.

Песчаные пустыни самые многочисленные - Сахара, Гоби, Кызылкум, Каракумы и многие другие. Часть пространства в них представлена каменистой пустыней. Глинистые пустыни - часть пустыни Бет-Пак-Дала, пустыни Калифорнии, Колорадо и др.

Глинисто-солончаковые пустыни развиты в СНГ пятнами на террасах рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, а также на террасах других рек Средней Азии. Глинисто-солончаковые пустыни характерны для такырных понижений. Примером могут служить хлоридно-сульфатные пустыни в Каршинских степях. Образовались они здесь и в других районах Средней Азии в процессе капиллярного подъема подземной воды. Также здесь образуются мощные скопления пористого гипса.

Описание:

Ветер перераспределяет мелкоземистый материал по поверхности земли и тем самым создаст своеобразные формы рельефа. Процесс выдувания и вынос ветром мелкозема называют дефляцией, а созданные ветром формы — эоловыми.

Транспортирующая способность ветра и воды во многом сходна. Поэтому иногда бывает трудно определить, под действием какого фактора та или иная осадочная порода образовалась. Правда, у песчинок и пылинок, взятых из водоемов, всегда блестящая поверхность; вода не только полирует, но и растворяет вещества. Песчинки же ветровых отложений чаще всего имеют матовую поверхность. Однако этот признак не является достаточно надежным для решения вопроса о происхождении осадочной породы.

Дефляционная деятельность ветра проявляется сильнее там, где рельеф сглажен, отсутствует лесная растительность, бывают резкие колебания температуры дня и ночи, года, например в пустынях, полупустынях, сухих степях и тундрах. В таких местах ветер может достигать огромной силы и переносить не только мелкоземистые частицы, но и небольшие камни.

Наиболее сильные ветры в нашей стране наблюдаются на севере, в степях, пустынях и областях высоких гор. По мере поднятия в горы денудирующая сила ветра возрастает. Этим можно объяснить отсутствие на земном шаре гор высотой более 9 км, а также горных систем в высоких широтах.

Особенно большая дефляционная деятельность ветра проявляется в сухое время, когда с распаханных мест, обрывов, лишенных растительности склонов, улиц и дорог он поднимает большое количество пыли. Огромный вред сельскому хозяйству наносят так называемые пыльные бури, часто наблюдаемые в центральных областях страны, на Украине, в Башкирии, на Северном Кавказе, в Казахстане, в районах Новосибирска и Красноярска. В пустынях и пустынных степях бывают не только пыльные, но и песчаные бури.

В 1949 г. в районе Черного Рынка у Каспийского моря пыльная буря выдула слой почвы от 2 до 10 см, до 50% пастбищных угодий превратила на какой-то период в лишенные растительности пустынные пятна. Значительная часть вынесенной почвы была отложена на расстоянии 3—10 км в форме вытянутых, ориентированных по ветру «сугробиков». В районе Махачкалы в 1950 г. на разбитых перегоном овец песчаных массивах сильный ветер развеял не только пылеватую и иловатую часть, по и песок. Песчаные наносы засыпали плодородные земли и жилые постройки слоем от 10 до 100 см и более.

Много песка переносится ветром с берегов морей, где в прибрежной части образуются вытянутые песчаные бугры — дюны. Большие морские дюны имеются на берегах Каспийского, Черного и Балтийского морей. Речные дюны встречаются по берегам Днепра, Урала, Волги, Иртыша, Оби, Лены и других рек.

В пустынях Кызылкумы, Каракумы, Муюнкумы и других песчаный материал под влиянием ветра постоянно движется. Как правило, в пустыне с восходом солнца возникает ветер, который, усиливаясь после полудня, достигает большой силы. Затем ветер постепенно начинает ослабевать и ночью затихает. Кроме постоянных ветров, в пустыне бывают и непостоянные. Так, в среднеазиатских пустынях известен ветер афганец, дующий с высоких гор. При спуске в пустыню он нагревается, иссушает землю, поднимает тучи пыли и сильно изменяет формы рельефа. Там, где почва не защищена растительностью, создаются характерные формы сыпучих песков — барханы и дюны. Барханами называют подковообразной формы песчаные бугры, у которых наветренный склон — покатый, а подветренный — крутой. Бархан передвигается в сторону крутого склона. Высота бугра может достигать нескольких десятков метров. Чаще всего встречаются цепи барханов. Дюна — вытянутый в направлении ветра бугор.

Барханы возникают следующим образом. Сыпучий песок, движущийся под действием ветра, образует у какого-либо препятствия (кустик или скопление растений) бугорок, который постепенно растет и вскоре приобретает форму бархана. Движущиеся барханные пески на своем пути засыпают пастбища, посевы, постройки, дороги.

В пустынях могут создаваться также бугристые формы рельефа, связанные с образованием так называемых кучевых песков в виде бугров, куч и холмиков различного размера без определенной ориентации. Кучевые пески накапливаются в местах обитания песколюбивой растительности (например, коллигонумов, тамариксов, селитряницы).

Способность ветра сдувать и переносить мелкие частицы пыли и снега хорошо известна каждому. При увеличении силы ветра эта способность возрастает. Так, при скорости ветра в 4,5-6,7 м/сек перемещаются песчинки, диаметр которых не превышает 0,25 мм, при ветре же в 10 м/сек - до 1 мм, а при 12-13 м/сек - до 1,50 мм.

Однако воздействие ветра на земную поверхность сказывается главным образом лишь там, где поверхность земли не покрыта растительностью (т. е. главным образом в пустынных странах). Переносящая сила ветра, вообще говоря, огромна. Приведем некоторые факты. После трехдневной пылевой бури (1901 г.) в Сахаре на одной только прибрежной полосе северной Африки выпало свыше 150 млн. т пыли, в Италии свыше 130 тыс. г, в Центральной Европе более 500 тыс. т. В 1882 г. после однодневной бури площадь выпадения пыли охватила более 500 тыс. км 2 .

Унос ветром мелких частиц (продуктов разрушения пород) принято называть развеванием или дефляцией. Отложения же, обусловленные ветром,- ветровой аккумуляцией.

Но роль ветра не ограничивается только переносом и отложением переносимого материала. Ветер способен производить и разрушения. Переносимые ветром песчинки, ударяя и скользя по поверхности даже твердых пород, приводят к стиранию поверхности и полировке. Породы менее стойкие разрушаются быстрее, и на месте их образуются округлые углубления различных размеров. Так возникают своеобразные ячеистые поверхности (рис. 220). В результате длительности разрушения и неоднородности породы создаются очень своеобразные формы скал: округлые, столбчатые, грибообразные и др. (рис. 221 а, б, в).

Разрушения, производимые ветром при помощи переносимых ветром материалов, принято называть корразией.

Формы рельефа. Ветер в отличие от текучих вод сказывает свое воздействие на широкие пространства. Ветер не вырывает долин, но может

сгладить неровности на обширных пространствах. Так, в пустынных странах нередко можно наблюдать своеобразные столбы, скалы и горы-останцы - остатки прежних более обширных возвышенностей и гор. Конечно, здесь работа не одного только ветра. Но без ветра процессы физического выветривания не могли бы провести столь большую работу.

Но ветер не только «стирает» возвышенности. Ветер во многих случаях создает и неровности.

Открытые пространства песков в пустынях редко имеют ровную поверхность. Чаще всего здесь перед глазами путешественника открывается море холмов и гряд самой различной величины и формы. Эти песчаные холмы и гряды носят название дюн и барханов. Размеры дюн обыкновенно бывают очень различны. Существуют дюны, высота которых не превышает 10-20 м. Но есть дюны до 30-40 м, а в некоторых, правда довольно редких, случаях до 100 м (западная Сахара).

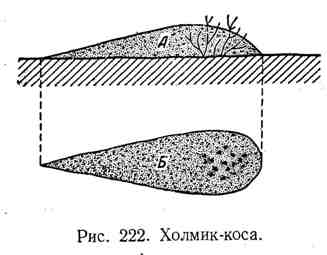

Основной причиной образования дюн является ветер. Некоторой аналогией в данном случае может служить образование снежных валов (застругов) около заграждений, препятствующих движению ветра. Ветер средней силы обыкновенно гонит песок по земной поверхности, но не поднимает его сколько-нибудь высоко. В тех случаях, когда на пути встречаются препятствия (куст, камень),

песок останавливается и накапливается здесь в виде небольшого холмика (рис. 222). В дальнейшем холмик сам становится препятствием, и количество песка, а вместе с тем и размеры холмика увеличиваются и приобретают некоторую характерность. Так, склоны, обращенные навстречу ветру, становятся очень отлогими (5-10°), а противоположные - более крутыми. Происходит это потому, что ветер гонит песчинки по отлогому склону до вершины холмика, а потом песчинка, перевалив через гребень холмика, скатывается вниз по склону уже без помощи ветра, образуя склон, характерный для всякой песчаной осыпи (угол 30-35°)

Образование дюн может происходить и без встречи с препятствием. Незначительная песчаная гряда может получиться при порывистом ветре на любом выровненном месте. В дальнейшем такая гряда будет расти по тому же закону, т. е. увеличивать свои размеры и приобретать различную крутизну склонов.

Под влиянием ветра дюны не только растут и меняют свою форму, но также и свое местоположение. Песчинки, переваливая через гребень дюны, постепенно с отлогого склона перемещаются на крутой. Так изо дня в день под действием господствующего ветра дюна медленно передвигается (рис. 223).

Барханы принимают очень своеобразные формы, напоминающие (в плане) форму серпа или полумесяца (рис. 224). Своеобразная форма бархана может быть объяснена так. Холмы песков под действием господствующих ветров передвигаются неравномерно. Наиболее приподнятая часть холма, имеющая большие массы песка, естественно, передвигается медленнее по сравнению с пониженными краевыми участками. В результате этого неравномерного передвижения холмы как раз и приобретают форму полумесяца, рога которого направлены в ту сторону, куда дуют господствующие ветры.

Движущиеся дюны и барханы могут засыпать поля, сады и даже жилища человека. Известно немало мест на земле, где целые селения и даже города оказывались погребенными под дюнами и барханами. Так, в Средней Азии когда-то известный и очень богатый город Кара-Куль постепенно оказался засыпанным песками. Уже

в конце XIX в. на месте города осталась жалкая деревня. Город Варданзи еще в начале XIX в. был крупным городом, а к концу XIX в. также оказался под песками. Целый округ (Ромитан) в конце того же XIX в. был совершенно опустошен песками, и 16 тыс. жителей должны были переселиться на новые места. Еще больше таких засыпанных городов в пустынях Монголии и Восточного Туркестана.

Дюны образуются не только в пустынях, но также по берегам морей и рек. Примерами могут служить французские ланды (самая обширная дюнная область в Западной Европе в 250 км длины и 2-8 км ширины), южные и юго-западные берега Балтийского моря, низовья рек Волги» Дона и др. Наилучшим способом борьбы с дюнами является засадка их деревьями и кустарниками (дюнной сосной и др.).

Помимо барханов и дюн, ветром создаются различные формы песков; грядовые, кучевые, бугристые, лунковые и т. д.

Эоловая морфоскульптура - это формы рельефа, обусловленные деятельностью ветра (по имени бога ветра Эола в древнегреческой мифологии). Работа ветра складывается из процессов разрушения горных пород в результате дефляции - выдувания и развеивания рыхлых частиц и корразии - обтачивания пород ветропесчаным потоком, а также транспортировки разрушенного обломочного материала и его аккумуляции.

Ветер действует повсюду на Земле, но для образования эоловых форм рельефа нужно сочетание определенных физико-географических условий: во-первых, аридный климат, который обусловливает сухость поверхностных горных пород и слабое развитие растительности, которая скрепляет грунты и ослабляет силу ветра; во-вторых, сильные ветры; в-третьих, интенсивное физическое выветривание горных пород.

Такое сочетание природных условий существует в пустынях, поэтому там лучше всего развиты эоловые формы рельефа. Но они встречаются и в других местах на Земле: на песчаных побережьях морей, на надпойменных террасах рек и т. д. Площадь пустынь на Земле оценивается почти в 32 млн км 2 , что составляет около 23% суши, и они имеют тенденцию к увеличению за счет антропогенного аридного опустынивания.

По вещественному составу поверхностных отложений и по морфологическому облику пустыни делятся на четыре основных типа: песчаные, каменистые, глинистые и солончаковые (последние образуют вкрапления среди других).

Разрушительная деятельность ветра и обусловленные им денудационные корразионно-дефляционные формы рельефа развиты полнее всего в каменистых пустынях - в горах и нагорьях, на плоскогорьях, плато и на цокольных равнинах. Каменистые пустыни сложены глыбами, щебнем, галькой, гравием и носят различные названия: гамады, серир и т. д. Они широко развиты на нагорьях и плато Сахары, в Центральной Азии (Гоби и др.), на нагорьях и плато Северной Америки, на Западно-Австралийском плоскогорье и др.

Дефляция и корразия настолько переплетаются, что обособить роль каждой из них на практике весьма трудно. Их интенсивному проявлению в каменистых пустынях способствует

ряд условий. Сложение территории твердыми породами разного состава и разной плотности приводит к тому, что менее плотные слои интенсивнее подвергаются физическому выветриванию, легче обтачиваются. На их месте возникают вогнутые формы рельефа, а более плотные породы образуют выступы. Разрушению пород способствует их трещиноватость. Определенную роль играет и структура (горизонтальная, моноклинальная, складки, разломы), а также интенсивность и направленность тектонических движений.

К денудационным формам относятся каменные решетки, ярданги, карнизы и ниши выдувания, грибовидные скалы, колонны, котлы и котловины выдувания. В большинстве случаев это микро- и мезоформы рельефа. Происхождение их комплексное, не всегда до конца ясное и подчас трактуется по-разному, поскольку в пустынях мало станций, ведущих стационарные наблюдения. Поэтому ниже приводимым формам рельефа будет дана обобщенная характеристика, в основном описательного характера.

Каменные решетки - многочисленные мелкие сферические углубления, покрывающие поверхность скал, древних сооружений (пирамид, храмов), напоминающие пчелиные соты. Диаметр и глубина их 15-20 см. Они возникают в основном под действием «абразивной» деятельности ветропесчаного потока.

Ярданги - комплекс параллельных узких гряд-гребешков высотой 1-2 м, шириной 20-40 см, подрезанных внизу, и разделяющих их борозд, ориентированных в направлении ветра. Они образуются обычно при полосчатом залегании пород. Помимо каменистых пустынь, они встречаются и в глинистых пустынях при растрескивании их верхнего слоя.

Карнизы и ниши выдувания образуются на крутых склонах плато, сложенных осадочными породами разной плотности. Плотные слои создают карнизы над нишами, которые возникают в более податливых породах. Карнизы и ниши выдувания - результат избирательного выветривания. Они весьма характерны для чинков (уступов) плато Устюрт.

Разрушаемые ветром скалы имеют весьма причудливые формы. Грибовидные скалы и другие столообразные формы возникают на месте изолированных выступов вследствие

большой ко р радирую щей силы ветропесчано-го потока над землей, поскольку в нем содержится много твердых частиц. Этому благоприятствует определенное сложение пород, при котором податливые породы залегают внизу, а плотные, бронирующие слои - сверху. Более интенсивному разрушению пород внизу способствует также значительная суточная амплитуда температур в приземном слое воздуха и разъедающее действие солевых растворов, поднимающихся по капиллярам из подстилающего грунта.

Помимо столообразного облика, денудационные формы могут иметь вид колонн, арок, напоминать силуэты животных, людей в разных позах в зависимости от строения и состава пород. С удивительной точностью ветер выбирает слабые породы, образуя на их месте бороздки, ямки, желобки, ниши, и обособляет крепкие породы.

Котлы выдувания достигают 3-5 м в диаметре и такой же глубины.

Котловины выдувания округлой и овальной формы достигают десятков-сотен метров в поперечнике и обычно ориентированы в направлении ветра. К котловинам выдувания некоторые исследователи относят понижения до 200-300 м глубиной и десятки километров шириной и длиной. По-видимому, первоначальное происхождение таких котловин разное. Но в углублении их большое участие принимает ветер, так как в сильно нагреваемых пустынных котловинах часто возникают пыльные вихри типа мелких смерчей. Они подхватывают подготовленный физическим выветриванием рыхлый материал, поднимают его вверх и удаляют, вследствие чего котловина все более углубляется. Таковы впадина Каттара в Ливийской пустыне на севере Африки (площадью около 20 тыс. км 2 , глубиной до 300 м, дно впадины находится на 133 м ниже уровня моря) и впадина Карагие на полуострове Мангышлак (глубина 300 м, длина 85 км, ширина до 25 км, дно ее лежит на 132 м ниже уровня моря). На дне этих сухих впадин образуются солончаки.

В песчаных пустынях развиты аккумулятивные эоловые формы рельефа. Пески в пустынях разного происхождения. В зависимости от этого у них различный механический и минералогический состав, разные физические и химические свойства, специфические водно-грунтовые условия.

Наиболее широко распространены кварцевые пески аллювиального происхождения. Они, как правило, заполняют обширные депрессии и располагаются на низких гипсометрических уровнях среди каменистых пустынь, у подножий гор и в котловинах среди гор. Например, пески пустыни Каракумы являются древними

аллювиально-дельтовыми отложениями пра-Амударьи, Теджена и Мургаба. В пустыне Так-ла-Макан пески - древний аллювий реки Тарим и озерные осадки блуждающего озера Лоб-нор. Пески (эрги) Сахары и Аравии лежат обычно ниже 500 м абсолютной высоты в синклинальных депрессиях и сложены аллювием четвертичных рек, существовавших в условиях более влажного климата, т. е. в плювиальные эпохи. Современные вади - сухие долины достигают там в длину сотен километров. Пески австралийских пустынь - древний аллювий реки Куперс-Крик и других рек и озерные осадки озера Эйр. Аллювиальные пески внизу слоистые, с прослоями суглинков и глин, а сверху переработаны ветром, и слоистость в них не наблюдается. Пески морского происхождения распространены вдоль низменен-ных побережий, например вокруг Каспия, Арала и др. Частично пески пустынь - продукт выветривания местных песчаников в условиях аридного климата, что доказывается сходством их петрографического состава, например в Ливийской пустыне, в пустыне Алашань. Грубозернистые пески Синайского полуострова - результат выветривания гранитов.

При изучении морфологии и генезиса аккумулятивных эоловых форм рельефа пустынь учитываются многие факторы: характер залегания пластов коренных пород и строение исходной поверхности под песками, мощность песков, деятельность подземных вод, длительность развития рельефа, характер и степень распространения растительности, но главное - режим ветров. Важна также и деятельность человека: уничтожение растительности, разрыхление песчаной поверхности, чрезмерный выпас скота, ирригационное строительство и т. д.

Общая особенность аккумулятивных форм рельефа пустынь - их большая динамичность по сравнению с дефляционно-корразионными формами.

Эоловые формы рельефа песчаных пустынь весьма разнообразны. Простейшей формой является холмик-коса, образовавшийся за счет скопления песка у какого-нибудь препятствия, например у куста растения. При достаточном насыщении ветропесчаного потока холмик растет и превращается в бархан - подвижный асимметричный бугор с пологим (до 15°) наветренным и крутым (30 - 35°) подветренным склонами, между которыми из-за завихрений воздуха образуется острый гребень. Ветер обтекает его с обеих сторон, выдвигая по краям «рога» бархана. В результате образуется форма рельефа в виде полумесяца (серпа), обращенного выпуклой дугой против ветра, «рогами» по ветру (рис. 134). Величина барханов различна: высотой от

3 - 5 до 30-40 м, шириной до 200-300 м. По отношению к господствующему ветру барханы занимают перпендикулярное положение.

Барханы передвигаются в направлении господствующего ветра путем пересыпания песка с наветренного склона на подветренный и достигают скорости перемещения до 50-60 м/год, иногда больше. Мелкие барханы движутся быстрее крупных. На наветренных склонах барханов наблюдается песчаная рябь в виде валиков до 5 см высотой, разделенных параллельными углублениями шириной до 30 см. Эта гофрировка возникает благодаря завихрениям воздуха. При соединении соседних барханов «рогами» образуются поперечные ветру двойные барханы и в конечном счете барханные цепи - валы до 100-150 м высотой, в несколько километров длиной, со сложным извилистым гребнем. Расстояние между барханными цепями составляет 1-2 км.

В случае удлинения одного из «рогов» и сокращения другого возникают параллельные ветру песчаные гряды, или грядовые пески. Высота их может достигать 50 м, длина - десятков и даже сотен километров. Механизм образования всех этих форм рельефа связан с ветрами дополнительных направлений, помимо господствующего ветрового потока.

В случае интерференции ветров разных направлений и наличия большого количества песка возникают пирамидальные дюны. Это холмы высотой до сотни метров с острой вершиной и несколькими радиально расходящимися гребнями. Они известны в Сахаре и Средней Азии.

Довольно широко распространены в пустынях и особенно в полупустынях скопления полузакрепленных и закрепленных растительностью бугров до 8-10 м высотой - бугристые пески и мелких холмов до 1-2 м высотой - кучевые пески. И те и другие располагаются в беспорядке без всякой закономерности. Считается, что эти формы образуются вследствие задержки песка у кустов и дальнейшего его перевеивания.

К дефляционно-аккумулятивным формам относятся ячеистые, грядово-ячеистые и лунковые пески. Ячеистые пески возникают при конвективных винтообразных потоках воздуха, выносящих пески и создающих котловины до 100-200 м в диаметре, между которыми сохраняются бугристые перемычки. Грядово-ячеистые пески характеризуются тем, что наряду с продольными грядами по направлению господствующего ветра между ними имеются поперечные песчаные перемычки и ячеи-котловины выдувания между ними. У лунковых песков ячеи-лунки имеют пра-

Рис. 134. Барханы (по О. К. Леонтьеву и Г. И. Рыча-гову)

вильную форму в виде полумесяца, а разделяющие их перемычки - вид дугообразных валов. Превышения у всех этих форм достигают 20-30 м. Они образуются при определенном ветровом режиме, создающем завихрения воздуха.

В глинистых пустынях, располагающихся на дне высохших озер среди песчаных пустынь, поверхность в целом ровная и очень прочная, но разбита трещинами усыхания на полигональные участки - пгакыры. Вследствие того что их корка шелушится, а пыль уносится ветром, такыры углубляются и имею! слегка вогнутую форму. Лёссовидные породы, слагающие глинистые пустыни, при орошении превращаются в плодородные земли.

Солончаковые пустыни - шоры, или соры, образуются в бессточных впадинах с неглубоким залеганием грунтовых вод. При вы-потном типе водного режима почвогрунтов вода вытягивается к поверхности, испаряется, а соли покрывают поверхность плотной коркой. Под ней часто располагается мягкий пушистый слой соли, перемешанный с глиной. Шоры наиболее безжизненный вид пустыни.

На песчаных побережьях морей (юг Балтийского моря, побережье Бискайского залива и т. д.) широко распространены параболические дюны. Они напоминают по форме барханы, но в отличие от последних откос осыпания у них не вогнутый, а выпуклый. Дюны образуются на месте песчаного берегового вала с волнистой поверхностью за счет дневного бриза, который сдувает с повышений подсохший песок в сторону от берега. При этом сначала образуется «песчаный язык», потом гребень с крутым подветренным склоном, а «рога» дюны отстают, закрепляются растительностью, и она приобретает форму серпа. Прибрежные дюны в настоящее время закреплены сосновыми лесами.

Еще одним типичным местом образования параболических дюн являются поймы и особенно террасы крупных рек с песчаным аллювием. Ветры разгоняются на открытых про-

странствах долин и переносят песок с побоч-ней перекатов и осередков на берега рек, где скорость ветра резко снижается из-за растительности. Там и возникают дюны. Другим источником песка в речных долинах являются развеваемые обрывы аккумулятивных террас. В центральной Якутии в долине реки Вилюя и других рек даже существуют обширные (в несколько десятков километров в длину и ширину) песчаные поля - тукуланы, лишенные растительности и занятые дюнами.

Реликтовый эоловый рельеф в виде заросших сосновым лесом дюн сохранился на надпойменных террасах рек, прилегающих к областям четвертичных оледенений. Многие из них (чаще всего первые) получили название «боровые» из-за сосновых боров, освоивших песчаные дюны. Эти дюны были образованы в перигляциальные эпохи, когда со стороны ледников дул сильный стоковый ветер, перевеивавший песчаные аллювиальные толщи.

На морских побережьях наблюдается такое необычное явление, как зыбучие пески. Это песчаные массивы, способные засасывать тяжелые предметы. Для их образования необходимы два условия: наличие в песках илистых частиц и регулярное поднятие уровня воды в песках, что осуществляется во время приливов. Регулярная подача воды снизу взмучивает зерна песка, они склеиваются илистыми частицами и образуют неустойчивые нагромождения. Если на поверхность таких песков попадает тяжелый предмет, структура рыхлых скоплений нарушается, они уплотняются, многие тысячи песчинок одновременно перемещаются вниз и засасывают предмет.

Помимо того что ветер является важнейшим фактором образования эоловой морфо-скульптуры, с ним связывают вынос пыли из пустынь и образование в периферийных областях лёссовых отложений. Лёсс - пылевая, пористая алевритовая порода. Лёсс широко распространен на юге Восточно-Европейской равнины, где служит субстратом для образо-

вания черноземов, в Средней и Центральной Азии, на Центральных равнинах Северной Америки и Австралии.

В настоящее время в разных районах Земли происходит дефляция почв (ветровая эрозия) в виде пыльных бурь - явление, когда верхний слой гумусового горизонта почв срывается сильными ветрами, образуя в воздухе непроницаемую завесу. Частицы почвы откладываются за десятки километров от места сноса в понижениях или перед препятствиями, где стихает сила ветра. Ветровой эрозии благоприятствуют такие природные факторы, как сухой климат, сильные ветры, безлесье, большая пылесборная площадь, податливые грунты, равнинность территории. Велика роль и антропогенного воздействия - дефляции способствует значительная распаханность территории и несоблюдение противоэрозионных мероприятий.

В малоснежных районах зимой ветровая эрозия проявляется в виде поземки. Она менее интенсивна, но проявляется постоянно, поэтому постепенно разрушает почву.

Вред ветровой эрозии велик: уничтожение почвы, посевов в местах выдувания и отложение наносов, засыпание пылью лугов и пастбищ, водоемов и оросительных систем, путей сообщения и селений, загрязнение воздуха, ухудшение быта и здоровья людей.

Для борьбы с пыльными бурями и местной ветровой эрозией применяют как профилактические, так и специальные меры. Главное - ослабление скорости ветра в приземном слое путем сохранения и посадки лесов, создания кулис из высокостебельных растений и т. д. Важно также увеличение сопротивляемости почвогрунтов против развеивания с помощью различных агротехнических мероприятий: безотвальной вспашки, сохранения стерни, вспашки поперек господствующих ветров, снегозадержания, улучшения структуры почв, почвозащитных севооборотов с многолетними травами без пропашных культур и т. д.

Ветер является одним из важных геологических агентов, изменяющих лик Земли. Он производит геологическую работу повсеместно, но весьма неравномерно. Работа ветра будет намного интенсивней там, где отсутствует растительность и горные породы непосредственно соприкасаются с атмосферой. Такими районами являются пустынные и полупустынные районы Мира, а также высокие горные хребты и плато. Пустыни характеризуются аридным климатом, в котором количество осадков не превышает 25 см в год, но чаще гораздо меньше.

Распространены пустыни вдоль 30° северной и южной широт, там, где наблюдается нисходящий поток вертикальной циркуляции воздуха и где близповерхностные ветры направлены к северу и к югу. Нисходящий поток в атмосфере увеличивает плотность воздуха и нагревает его, позволяя удерживать в нем больше водяного пара. Испарение воды с поверхности земли в сухом, жарком воздухе так велико, что в нисходящем воздушном потоке почти не образуются облака и не бывает осадков. Противоположная ситуация складывается в приэкваториальной зоне, где поднимающийся вверх воздух расширяется и охлаждается, теряя влагу. Поэтому в этой зоне всегда мощная кучевая облачность и обильные осадки. Т.о., пояс высокой влажности разделяет на Земле две пустынные зоны, приуроченные к 30° северной и южной широт. Однако, не все пустыни строго приурочены к эти зонам. Важным фактором является горные хребты, на одной стороне которых наблюдаются обильные осадки в связи с поднимающимся вверх

влажным и теплым воздухом, а на другой – дождей нет, т.к. происходит сильное испарение в результате сжатия нисходящего потока воздуха и его нагревания. Такими примерами являются пустыня Невада и Северная Аризона в США, Гималаи. Большая дистанция от океана – еще один фактор развития пустынь, как, например, центральные районы Китая.

Ветер и пылевые бури. В греческих мифах богом ветра был Эол, поэтому и геологические процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми.

Ветер – это движение воздушных масс, струй и потоков, в приземном слое, в основном, параллельно земной поверхности. Скорость ветра изменяется в широких пределах, от первых с до ураганного в 25-60 м / с и более. Чем сильнее ветер, тем больше способен захватывать и перемещать на огромные расстояния мелкие песчинки, пыль, вулканический пепел. Последний может подниматься вверх на 10-15 и более км, где подхватывается горизонтальными струйными течениями со скоростью 200-300 км/ час и разносится на большие расстояния. При извержении вулкана Сент- Хеленс в 1980 г. в западном Вашингтоне в Каскадных горах, пепел разносился на 5000 км. Пепел вулкана Кракатау при взрыве в 1883 г. несколько лет переносился в стратосфере, огибая земной шар. Колоссальный взрыв вулкана Тамборо в Индонезии в 1815 г., вызвал похолодание в Северной Европе, где 1816 г. был назван « годом без лета », т.к. пепел резко понизил солнечную радиацию. Извержение вулкана Пинатубо на Филлипинах в 1991 г., понизило температуру на 1° С, опять- таки из - за разнесенного по земному шару вулканического пепла.

Перенос ветром тонких пылеватых частиц фиксируется на больших расстояниях. Так, пыль от бурь в Сахаре отмечена на восточном побережье США. В 1993 г. обсерватории Пекина зарегистрировали тонкий материал из Северной Африки и Аравии.

В середине 1994 г. в Китае была зарегистрирована пыль из районов Северной Европы. Пыльные бури в Монголии поставляют материал в Японию и на острова Тихого океана и т.д. Причем этот перенос осуществляется струйными течениями на высотах 9-12 км. В Евразии отмечается устойчивый северо - западный перенос пылеватого материала.

Пыльные бури в Ставропольском крае за считанные дни уносят десятки тысяч тонн культивированной плодородной почвы. Существуют районы, в которых ветер каждый год дует с постоянной силой длительное время. Так, в марте- апреле в Северной Африке 50 дней дует жаркий ветер из пустынь – хамсин (арабск. Хамси – пять). В это время даже аэропорты прекращают работу, видимость падает до нескольких метров, а в воздухе песчаная пыль и удушающая жара.

В южных районах США каждый год возникают торнадо или смерчи – штопорообразное закручивание воздушных струй со сверхзвуковой скоростью в центре смерча. Подобное торнадо не только разрушает все постройки на своем пути, но и отрывает куски горной породы, перенося их на большое расстояние.

Геологическая работа ветра состоит из нескольких основных процессов: 1) разрушение горных пород – дефляция и корразия; 2) транспортировка материала; 3) аккумуляция материала.

1. Дефляция и корразия.

Под дефляцией (лат. дефляро – выдувать) понимается выдувание рыхлых, дезинтегрированных горных пород с поверхности Земли, а корразией (лат. «корразио » - обтачивание) называется обтачивание выступов горных пород твердыми частицами, переносимых потоками и воздушных струй в приземном слое. Этот процесс напоминает действие песткоструйного аппарата, которым чистят каменные здания.

Дефляция проявляется там, где дуют сильные ветры, в своеобразных «аэродинамических трубах » – узких горных долинах, ущельях, например, в Джунгарских воротах – долине между Джунгарским Алатау на западе и горами Барлык и Майли на востоке. В такой « трубе» создается сильная тяга воздуха и переносятся не только песок, но и мелкие камешки, размером до 1 см и больше. Постоянные процессы выдувания – дефляции приводят к постепенному углублению долин или узостей.

Дефляция проявляется в пустынных районах, в которых сдувается слой сухих, рыхлых отложений, расположенных на более влажных. Выдувание приводит к формированию глубоких котловин, как, например, в Ливийской пустыне в Северной Африке, где впадина Каттара площадью около 18000 км2 имеет глубину 134 м ниже уровня моря. И таких дефляционных впадин и котловин много в различных пустынях. Ветер выдувает мелкие обломки и песок из всех трещин в скальных выступах, делая их рельефнее. Дефляция углубляет также любые искусственные выемки, например, колеи автомашин, следы трактора и т.д. Легко выдуваются лёссовые породы, в которых образуются глубокие, до 20-30 м ущелья.

Если в толще пород, подверженных дефляции, присутствуют более плотные стяжения или конкреции, то после выдувания рыхлого материала они остаются как бы отпрепарированными, рельефно выделяясь на местности.

На дне бессточных котловин часто скапливается соль, кристаллизация которой разрыхляет почву. А затем этот очень рыхлый слой, напоминающий «пух » сдувается каждый год и котловина углубляется на 5-7 см. И так повторяется ежегодно.

Корразии подвергаются все выступы горных пород, причем более мягкие участки менее сцементированные, углубляются быстрее, чем плотные и тогда образуются ячейки, ниши углубления неправильной формы. Любое уплотнение со временем становится выпуклой формой. Поскольку переносимый ветром песчаный материал движется над самой поверхностью земли, не выше 2-х м, а чаще до 0,5 м, обтачивание происходит в нижней части выступов пород. Поэтому часто формируются столбы и пирамиды «каменные истуканы» с тонкой « шейкой» в основании и расширением вверху. Иногда образуются качающиеся камни, когда между двумя глыбами остается одна точка соприкосновения.

Если в пустынных районах много камней, то эти камни постепенно обтачиваются, коррадируются летящим песком и при этом образуется отшлифованная поверхность. Камень может по каким - либо причинам перевернуться и тогда обтачивается и полируется уже другая грань. Так образуются вентифакты или драйкантеры – трехгранные отшлифованные обломки горных пород.

Существует 2 способа эолового переноса: 1) сальтация и 2) волочение, перетекание.

Сальтация (итал. сальто - прыжок) – это перемещение песчинок прыжками. Песчинка, поднятая ветром ударяется в песок, выбивает из него еще песчинки и т.д. Сальтация происходит при довольно сильном ветре и действует по типу цепной реакции. В других случаях песок под действием ветра « перетекает ». Песчинки медленно перекатываются, «волокутся» по неровностям рельефа. Чем сильнее ветер, тем большего размера песчинки вовлекаются в этот процесс. Песок как бы струится, напоминая движение воды.

При сильных бурях вверх подбрасываются даже камни небольшого размера и галька, которая таким способом также перемещается на большие расстояние. Способность ветра к транспортировке песка зависит от скорости и степени турбулентности. В процессе движения все песчинки сформируются по удельному весу и окатываются. Поверхность песчинок приобретает матовый оттенок и округлую форму.

Аккумуляция эолового материала.

Переносимые ветром частицы пыли, « перетекающие» пески, подброшенные ураганом обломки и гальки где- то должны накапливаться, формируя толщи эоловых отложений. Пыль, вулканический пепел и мельчайший песок, унесенные ветром на большие расстояния, в конце концов осядут на землю и войдут в состав морских, озерных и континентальных отложений. Но основная масса песка, образовавшегося при выветривании разрушении и дефляции горных пород, образуют накопления вблизи этих мест, т.е. в пустынях, на морских побережьях, в низовьях речных долин, причем современные эоловые отложения рыхлые, т.к. они не успели сцементироваться из - за сухого, жаркого климата и отсутствия воды.

Наибольшее количество песка аккумулируются в пустынях, где он состоит преимущественно из кварцевых зерен, как минерала наиболее устойчивого к химическому выветриванию. Происхождение песка, в основном, речное, т.е. песок пустынь – это перевеваемые аллювиальные отложения, т.к. тысячи лет назад климат в районах современных пустынь был более влажным, там текли реки и существовала растительность.

Ветер непрерывно перемещает песчаные массы, формируя своеобразный рельеф, свойственный только пустыням. Пожалуй, наиболее типичной формой рельефа являются барханы – скопления песка, имеющие в плане форму сплющенного полумесяца с двумя «рогами», обращенными в сторону дующего ветра. В поперечном разрезе бархан это асимметричный холм, с пологим, длинным наветренным склоном и крутым 34° (угол естественного откоса сыпучих тел) подветренным. Песок перемещается вверх по пологому склону и скатывается с крутого, поэтому гребень у бархана острый. Барханы достигают в высоту 30-35 м и когда их много, то они напоминают застывшие волны.

Нередко барханы группируются в цепи, длиной в 10-20 км, расположенные перпендикулярно преобладающим ветрам, а иногда размещаются поодиночке. На поверхности наветренных склонов барханов образуется мелкая эоловая рябь, как на воде. Кроме барханов в песчаных пустынях развиты валы – длинные, но неширокие скопления песка с пологими склонами. Высота гряд достигает 200 м, а длина первые километры. В плане они похожи на вытянутые капли. Понижения между валами подвергаются дефляционным процессам и тонкий материал выдувается из них углубляя продольную котловину.

Грядово- ячеистые песчаные формы возникают при соединении песчаными перемычками гряд барханов. Кучевые формы рельефа образуются за какими- либо препятствиями – скалами, глыбами горных пород, кустарниками. Разбросаны они беспорядочно и острым концом

направлены по ветру.

Существуют и другие типы песчаных аккумулятивных форм, обусловленных перемещением песков под влиянием ветра, скорость которого достигает десятков метров вгод. Движущиеся пески наступают на поселения, перекрывают дороги, сельскохозяйственные поля. В древнем Египте знаменитый сфинкс, храмовые комплексы Луксор, Карпак, Дондура и другие были почти полностью погребены под песками и откопаны только в прошлом веке.

На морских побережьях, в долинах и дельтах крупных рек за счет развевания аллювиальных отложений формируются песчаные формы рельефа – дюны. Они похожи на барханы, обладают параболической формой и также передвигаются под влиянием преобладающих ветров.

Типы пустынь

Типы пустынь выделяются на основании преобладания дефляции или разных способов аккумуляции рыхлого материала. Каменистые пустыни или гаммады представляют собой развалы горных пород, группы скал практически лишенных рыхлых, сыпучих отложений, которые уносятся процессами дефляции. В таких, довольно мрачных пустынях камни покрыты черным налетом. Такое впечатление, что их покрыли лаком. Этот, т.н. «пустынный загар» образуется потому, что очень сильное испарение в сухом, жарком климате, подтягивает вверх влагу по капиллярам в зоне аэрации, которая содержит растворенные железомарганцевые окислы, выпотевающих на поверхности камней.

Аккумулятивные пустыни бывают различными по своему характеру. Преобладают песчаные пустыни – кумы в Средней Азии или эрги в Африке. Всем известны пустыни Каракум (черные пески), Кызылкум (красные пески), Сахара, Атакама, Калахари и другие. Все эти пустыни обладают своеобразным рельефом из бархан, гряд, бугров и валов. Песок, слагающий поверхность пустынь, непрерывно движется, хотя его мощность составляет всего несколько десятков метров, реже 100-200 м.

Степной поход Гражданская война в сальских степях

Степной поход Гражданская война в сальских степях Рукоположение во священника Через какое время рукополагают в священники

Рукоположение во священника Через какое время рукополагают в священники Стаханов постоянно обстреливает украинская армия со всех видов оружия – глава Стаханова

Стаханов постоянно обстреливает украинская армия со всех видов оружия – глава Стаханова Бодлер годы жизни. Бодлер шарль пьер. Участие в революции

Бодлер годы жизни. Бодлер шарль пьер. Участие в революции